Le village de Saint-Quirin

Un trésor conservé dans son écrin originel

Saint-Quirin et l’immense massif forestier qui l’entoure ne recèle que peu de traces d’occupations antérieures à l’Antiquité. Seuls des chasseurs de la période Néolithique ont parcouru les vallons à la recherche de gibier, laissant derrières eux quelques haches et pointes de flèches. Ce n’est qu’au début de la période romaine (vers 40 après J.-C.) que des populations médiomatriques s’installent sur les plateaux entre les deux Sarres, défrichent la forêt, pratiquent l’agriculture et exploitent les carrières de grès. Cette occupation rurale est connue aujourd’hui par les recherches archéologiques (site de la Croix Guillaume). Les nombreux vestiges de stèles de divinités, de stèles funéraires et de mobilier découverts, témoignent des croyances et du mode de vie de ces populations déjà bien romanisés. À la fin du IIIe siècle, et pour des raisons encore inexpliquées, les gallo-romains désertent les villages et la forêt reprend alors ses droits.

Les premières manifestations du monachisme (ermites puis communautés monastiques) apparaissent dès le VIe siècle dans les Vosges, en Alsace et au sud du Donon. Aucune source n’évoque une telle présence à cette époque dans la forêt de Saint-Quirin. Seul est mentionné au Xe siècle, sur des terres appartenant au comte de Dagsbourg (Dabo), le toponyme Godelsaldis, faisant référence à un certain ermite nommé Godel.

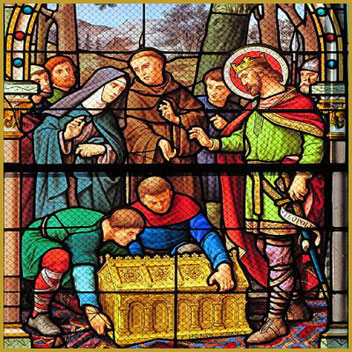

Durant le haut Moyen Âge, les récits hagiographiques teintées de légendes et de merveilleux, souvent anachroniques, confrontés à quelques données d’archives sont souvent les seuls dont on dispose pour écrire l’histoire. Ainsi est relatée la translation des reliques de saint Quirin sous le Pontificat de Léon IX (Brunon d’Eguisheim-Dagsburg, élu pape en 1049). Gepa, abbesse de Neuss et sœur de Léon IX était en effet partie à Rome en quête de reliques pour son monastère. Elle obtint ainsi de son frère, nouvellement élu à la papauté, l’autorisation de rapporter les restes de saint Quirin et de sainte Balbine. Quirin était un tribun romain en charge de la garde du pape Alexandre 1er emprisonné. Ce dernier guérit Balbine, la fille de Quirin atteinte d’une maladie incurable. Dès lors, Quirin se convertit au christianisme et il fut martyrisé en 132.

Toujours selon la tradition, Gepa, de retour vers Neuss, se serait arrêtée pour la nuit sur une colline. Le lendemain, on ne put soulever la châsse qui contenait les reliques pour la mettre sur la mule. Il fallut donc déposer une partie du précieux chargement pour que Gepa puisse repartir vers Neuss. Une chapelle aurait alors été construite dès le milieu du XIe siècle sur le lieu du prodige, là où se trouve encore aujourd’hui la Chapelle Haute ou Haute Chapelle. Celle-ci conserve encore quelques éléments du XIIIe siècle et a été restaurée au XVIIIe siècle puis au XXe siècle.

Des miracles se produisirent. On invoquait saint Quirin pour guérir les écrouelles et les scrofules (mal de saint Quirin). Ce récit est significatif de l’engouement pour le culte des reliques dans l’occident chrétien, révélant ainsi parfaitement les manifestations de la ferveur populaire de l’époque. « La relique est le pont entre Dieu et les hommes, la présence posthume du saint sur terre, véritable truchement de la manifestation de la puissance divine… Le saint vénéré dans son sanctuaire devient un pivot social » (Michel Parisse, Le chemin des reliques, Metz, Musée de la Cour d’Or, 2000).

Le prieuré est construit au début du XIIe siècle par le comte de Dabo et sous l’égide de l’abbaye bénédictine de Marmoutier. Le premier prieur Wolframus est nommé en 1122 et l’église priorale est consacrée l’année suivante par le cardinal Cunon, légat du Saint Siège et par l’évêque de Metz. Saint-Quirin deviendra alors un haut lieu de pèlerinage. On sait peu de chose du monument primitif, sinon qu’une tour était édifiée entre le chœur et la nef. Sur le plan de 1605 représentant la limite contestée des comtes de Linange, seigneurs de Dabo et du prieuré de Saint-Quirin dans la forêt du Streitwald, figure un dessin du prieuré. Au premier plan, à l’avant d’un vaste bâtiment, on distingue une tour carrée surmontée d’une croix et trois tourelles sur lesquelles flottent des bannières. Cette représentation est bien entendu à prendre avec circonspection.

La règle bénédictine s’était imposée de façon générale en Alsace et en Lorraine et la relation étroite que les bénédictins entretenaient avec le pouvoir temporel leur permis de jouer leur rôle évangélisateur, culturel, social et économique durant le Moyen Âge et jusqu’à la Révolution.

C’est la raison pour laquelle dès le XVe siècle, sans doute à l’initiative des bénédictins, des verreries s’installent dans la forêt de Saint-Quirin et acquièrent une notoriété considérable à telle enseigne que figure sur la géographie simplifiée de Ptolémée annotée par Johanne Schott (1513) «Sanctus Quirinus Hic sunt specula» littéralement : « Saint Quirin, ici sont les miroirs ». Plusieurs de ces verreries ont été retrouvées lors des prospections archéologiques. Cette renommée se poursuivra durant le XVIe siècle.

Durant tout le Moyen Âge, le pèlerinage continue à remporter un grand succès et ce, malgré de nombreux conflits entre abbés de Marmoutier et prieurs de Saint-Quirin. Au XVIIe siècle, les épidémies et la guerre de Trente ans apportent leur lot de destructions. La visite canonique de 1714 mentionne une église et un prieuré ruinés : « Le vaisseau de l’église menace d’une ruine prochaine par les murailles et surtout par la voûte ».

On doit au prieur dom Edmond Herb, nouvellement nommé au début du XVIIIe siècle, l’initiative de la reconstruction du prieuré et de l’église priorale par un maître d’œuvre de grand talent dont on ignore l’identité. L’ambition de ce projet auquel dom Herb apporte sa fortune personnelle est encore bien perceptible aujourd’hui dans l’architecture baroque à la fois majestueuse et harmonieuse de l’église, empreinte d’une certaine rigueur du prieuré.

L’église priorale est achevée en 1722 et consacrée le 31 août 1724 par l’abbé Anselme de Marmoutier comme l’indique la dédicace au-dessus du portail d’entrée. Le mobilier est mis en place entre 1744 et 1746 par le prieur dom Placide Schweighaeuser.

La reconstruction du prieuré et son importance retrouvée suscitent de la part des bénédictins de Marmoutier l’envie de relancer une activité verrière. Le 9 avril 1737, le roi par arrêt du conseil d’état, autorise le prieur à établir deux verreries, puis le 22 avril 1738, il permet à dom Edmond Herb devenu abbé de Marmoutier et à Dom Placide Schweighaeuser, prieur de Saint-Quirin d’exploiter deux verreries à Saint-Quirin aux lieux-dits Lettenbach et la Charmille (cette dernière est bientôt abandonnée). La verrerie de Lettenbach atteint son apogée lorsqu’elle est érigée en verrerie royale par Louis XV en 1755. Elle reste en activité jusqu’au XIXe siècle.

Les moines sont en charge de la paroisse et de ses chapelles. Le prieuré est supprimé en 1769 par lettre patente royale et ses revenus sont transférés au profit des chanoinesses de Metz. Après la révolution le prieuré est acquis par la commune.

Le prieuré est constitué de deux corps de bâtiment en L. La porte piétonne est surmontée d’un décor baroque de style rocaille qui contraste avec le caractère sobre de l’architecture. Sur les trois médaillons figurent un cavalier, saint Quirin en armure, une croix et une palme de martyr. Dans l’angle sud-est, est placée une échauguette. Du côté de la place de l’Église, la porte restaurée en 1910 dans un style néo-baroque montre un cartouche chantourné portant les armes du prieuré (neuf besans).

Les murs de l’église priorale sont construits en grès vosgien recouvert d’un enduit, à l’exclusion des chaînes d’angles, des contreforts du chevet et de la partie occidentale des tours dont la pierre de taille rose est apparente.

Les deux tours-clochers carrées sont édifiées sur trois niveaux, le dernier percé de baies jumelées recevant les cloches. Elles sont surmontées de trois bulbes couverts d’ardoises en écailles qui confèrent à l’église une puissance et une majesté indéniable. Une passerelle relie les deux tours au niveau des clochers. Le petit clocher octogonal sur la travée du chœur comporte deux bulbes, également couverts d’ardoises en écailles.

Le portail en plein cintre, placé entre les deux tours est inscrit dans une travée à deux colonnes doriques engagées. Un second registre présente deux colonnes engagées portant un entablement couronné par un fronton triangulaire brisé et au centre une niche à coquille dans laquelle est placé une statue de saint Quirin sous laquelle est gravée la dédicace de l’église en latin. L’ensemble taillé dans un grès clair fin, offre un contraste esthétique avec le reste de l’édifice en grès rose.

À l’intérieur de l’église, la nef à voûte plate et le chevet à pans coupés sont percés de baies en plein cintre. Se dégage de ce monument, une harmonie sobre et néanmoins majestueuse, due à la fois à l’architecture et aussi à un mobilier d’une grande qualité artistique et chronologiquement cohérent. Ils témoignent d’un véritable projet d’aménagement initié dans les années 1744-1746 par les bénédictins qui n’ont pas hésité à apporter leur fortune et à solliciter les meilleurs artistes et artisans.

Les murs du chœur et de la nef sont habillés de lambris en chêne datés en partie de cette période. De part et d’autre de l’entrée, les deux confessionnaux (il y en avait quatre à l’origine) en chêne également sont très habilement exécutés. Ainsi, le panneau de la porte offre un décor ajouré de rocaille et de volutes en courbes et en contrecourbes, surmonté d’un fronton décoré d’une agrafe. Les deux niches latérales sont aussi agrémentées de motifs en rocaille.

La chaire à prêcher est constituée d’une cuve polygonale décorée de pilastres cannelés au- devant desquels se trouvent les quatre évangélistes et le bon Pasteur. L’abat voix comprend un cadre où sont figurées les clefs de Saint-Pierre, une tiare et deux angelots. L’ensemble est couronné par l’ange du jugement dernier et quatre pots à feu. L’escalier droit est décoré de feuilles d’acanthe.

Le maître autel est remarquable. L’autel proprement dit en grès vosgien offre un décor de rocaille très élaboré. Dans le cartouche, figure Moïse devant le serpent. Le dessus de l’autel, en bois, constitué du tabernacle, est richement décoré de motifs de rocaille entremêlés de fleurs et de treilles. La niche de l’ostensoir est encadrée par deux consoles renversées et agrémentée d’un motif de conque. Le dôme qui couronne l’ensemble se termine par un bouquet de fleurs.

Les deux autels secondaires, de même facture, sont disposés de part et d’autre de l’arc triomphal. Ils sont galbés et surmontés chacun d’un retable en bois peint polychrome constitué de colonnes corinthiennes cannelées. Au centre, une niche en cul de four décorée d’une coquille abrite respectivement à gauche, une statue de la vierge à l’enfant, au vêtement drapé à l’antique et à droite une statue de Saint Sébastien.

Les tympans sont dotés de part et d’autre de deux accolades et couronnés par des frontons qui portent un décor de rocaille et de fleurs particulièrement élaboré.

La date de 1744 est inscrite sur les deux autels, de part et d’autre d’un cœur de Christ au-dessus duquel est figurée l’inscription IHS pour le retable droit et de part et d’autre d’un cœur de Marie, surmonté du monogramme marial, pour le retable gauche.

Dans l’abside du mur sud, le groupe sculpté commémoratif à la gloire de saint Quirin en grès polychrome mérite une attention particulière. Au sommet d’une composition pyramidale décorée de motifs de rocaille trône la statue de saint Quirin qui repose sur un écu frappé des armes du prieuré. Saint Benoît bénit la coupe qu’il tient dans la main et sainte Schlolastique, sœur de saint Benoît, en robe de bure, tient un livre. Deux angelots complètent la composition.

Le groupe est daté des années 1744-1746. Une inscription mentionne qu’il a été restauré en 1905 par Athanase Bataille peintre à Uruffe, comme semble-t-il une partie de l’église, à l’initiative du curé Wender.

Parmi le mobilier statuaire, il convient enfin de mentionner la statue de Saint Balbine en bois polychrome d’une belle facture, datée du XVIIIe siècle.

Éléments majeurs de la dévotion à saint Quirin, origine du pèlerinage, les reliques sont conservées dans des reliquaires datant pour la plupart du XVIIIe siècle.

Placée dans le chœur, dans la niche du mur sud, la châsse de saint Quirin et de sainte Balbine, en bois doré et peint, est décorée de caryatides, mains jointes, et surmontée de vases. Les panneaux sont ajourés par des fenêtres vitrées, agrémentées de rocaille, à l’intérieur desquelles sont conservées les reliques.

Dans la niche du mur nord, le bras reliquaire de sainte Balbine, en bois peint, est doté d’une cavité vitrée où se trouvent les reliques. Le bras reliquaire de saint Quirin a malheureusement été volé.

Le buste reliquaire de saint Quirin représente le saint, tête nue, cheveux court et barbe courte, portant une armure sur laquelle est jeté un manteau, orné de rinceaux de feuillages. La poitrine est creusée d’une cavité vitrée pour accueillir la relique.

Le lustre en cristal de Saint-Louis provenant de Notre-Dame de Marienthal en Alsace, apporté à Saint-Quirin en 1972 rappelle le passé verrier de Saint-Quirin.

Une partie du prieuré et de l’église priorale, ainsi que le mobilier et les œuvres conservées sont protégés au titre des monuments historiques.

L’ensemble architectural du prieuré de Saint-Quirin, hérité des origines médiévales de la dévotion à saint Quirin et magnifié au XVIIIe siècle par le renouveau baroque, a traversé les siècles et a gardé toute son authenticité. L’église priorale s’impose de manière magistrale au centre du village mais lorsqu’on pénètre à l’intérieur du sanctuaire, on est saisi par l’harmonie du lieu dû aux lignes pures de l’architecture et au mobilier de style rocaille qui ne peuvent que susciter l’admiration et la ferveur

Dédicace de l'Eglise - Façade Occidentale

17 SANCTE-QUIRINE 22

ORA PRO NOBIS/ANNO 1722

TEMPLUM . HOC . CUM . TURRIBUS . EXTRUI/FECIT .R . D . EDMUNDUS . HERB . CAPITULARIS . ~/MAURI MONASTERII . ET . HUIUS . LOCI . PRIOR/SUMPTIBUS . PRIORATUS . SUB . Rmo Dno . ANSELMO./DICTI . MON[ASTE]RII . ABBATE . ET HUIUS .LOCI . DOMINO

Saint-Quirin priez pour nous,

En l’année 1722 cette église à deux tours a été reconstruite et achevée par le chanoine Edmond Herb. L’église a été consacrée par l’Abbé Anselme et suit la règle de la congrégation de Saint-Maur

Nota : Saint-Maur (mort au milieu du VI° siècle) est disciple de Saint-Benoît. Le prieuré de mauristes qui fut établi à Saint-Quirin jusqu’en 1779 relevait donc de la règle de Saint-Benoît, comme l’abbaye de Marmoutier, dont il constituait une dépendance.

Traduction : Olivier Maurice, Paris.

L'Orgue Jean André Silbermann - 1746

D'une centaine d'instruments sortis des ateliers de Silbermann Père et fils, célèbres facteurs d'orgues du XVIIIème siècle, il ne reste plus au monde que 3 orgues authentiques : deux construits par André Silbermann (Père) aux abbatiales de Marmoutier (1709/10) et Ebersmünster (1728/32), et le seul et unique "rescapé" de l'oeuvre de Jean-André Silbermann (Fils) en l'église priorale de St-Quirin. Classé monument historique suite à sa dernière restauration, cet orgue fait la fierté de Saint-Quirin et de sa région. Il est le témoin de la facture d'orgues baroques qui existait au XVIIIème siècle dans la région, et dans la France entière... Mais cette sauvegarde ne fut pas de tout repos, et l'orgue quirinois faillit subir le même sort que les autres œuvres du célèbre organier.

Toutes les informations sur :